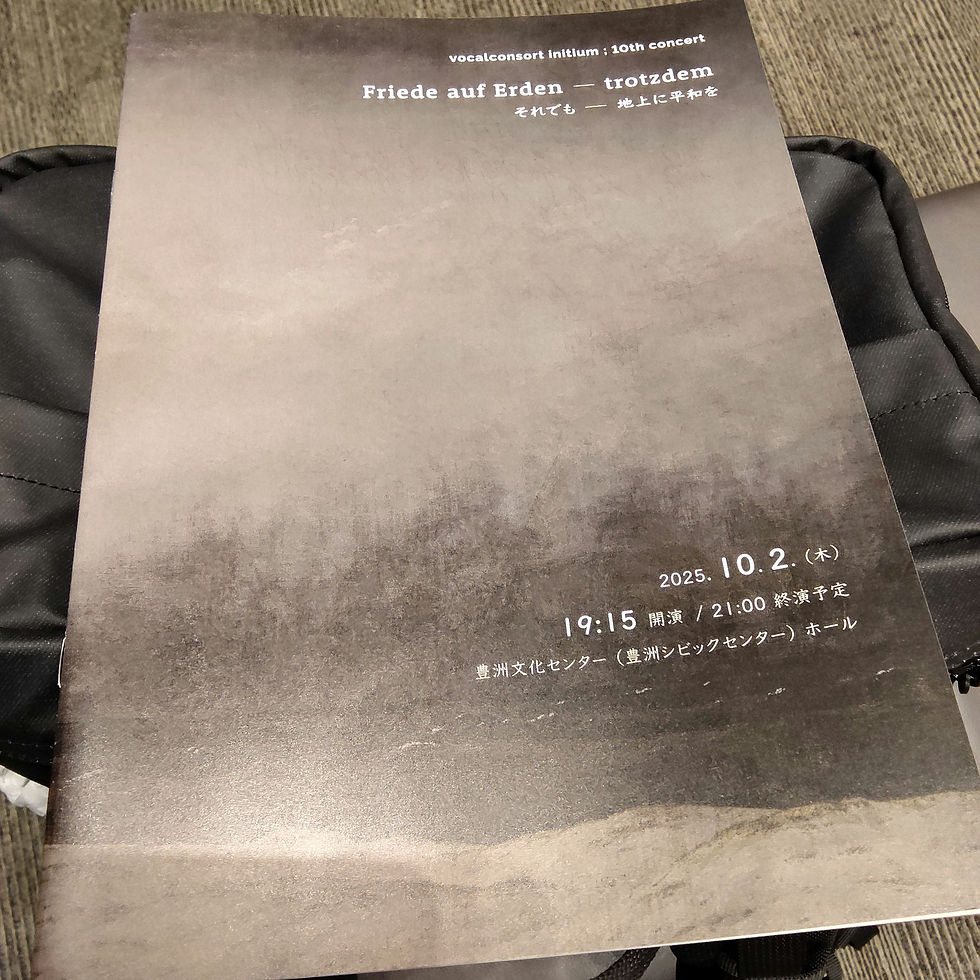

【感想】vocalconsort initium『Friede auf Erden ── trotzdem』

- Satoshi Enomoto

- 2025年10月3日

- 読了時間: 3分

知り合いも複数人参加しているvocalconsort initiumの第10回演奏会『Friede auf Erden ── trotzdem』を聴いてきました。《Friede auf Erden(地上の平和)》というのはご存知の通りシェーンベルクの合唱作品のうち初期の代表作ですね。

《Friede auf Erden》をメインプログラムに据え、戦争と平和をテーマにしたプログラムが展開されました。

最初はシェーンベルクの晩年の作品《Dreimal tausent Jahre》。シェーンベルクはナチスからの迫害も要因の一つとなってシオニズムに傾倒していきます。そして終戦後のイスラエル建国の翌年にこれを書きました。晩年のシェーンベルク作品は十二音技法を用いながらも調性らしき響きへの再接近が聴かれます。

次に演奏されたクレネクは意外なものでした。クレネクと言えばオペラ《Jonny spielt auf》が有名でしょう。後に十二音技法にも転向しましたが、この《ジョニー》のイメージが強すぎて、どんな音楽が飛び出してくるのかとハラハラしていたら大変に綺麗な合唱でした。曲の内容よりは「クレネクにもこんな曲を書いていた時期があったのか」という驚きが強かったと思います。

前半プログラムはその後、男性優位主義に対する風刺や戦争によって儲ける人々へのメッセージが叩き込まれます。特に印象に残ったのはやはりイェンネフェルト(Thomas Jennefelt, 1954-)でしょうか。白状しますとこの作曲家は未知でした。富める者に呼びかける気迫が噴火へと向ってゆく様は圧巻でした。

ブリテンも勇ましかったですが、厳つさの面ではアイスラーの《Gegen den Krieg》の方が勝るように感じます。十二音技法が云々というよりも、その旋律の強靭さにこそ目を瞠るものがあると思います。様々な言葉をもって、戦争に抗う一つの意志を届けようとする様は、音列に基づく変奏のノウハウを熟知するアイスラーだからこそ可能となったものでしょう。

アイスラーの刺激があったからか、続くレーガーは相対的にかなり穏やかに聴こえました。大戦勃発前が完全に穏やかな時代であったというわけではありませんが、しかしロマン派がロマン派として生きていた時代を懐古するかのような心持ちになりました。このレーガーを経て、ロマン派の遺産とも言うべき《Friede auf Erden》に繋がるわけです。

このコンサートで演奏されたわけではありませんが、シェーンベルクの未完のオラトリオ《ヤコブの梯子》を思い浮かべもしました。この超巨大編成の作品は遂に未完に終わりましたが、シェーンベルクにこの作品の作曲を続ける時間自体は一応あったはずでした(実際にちょくちょく書いていたらしい)。未完に終わった要因は様々考えられるものの、大戦がロマン派的思考を打ち崩した可能性はあったかもしれないと勝手に想像するところです。

今日の《Friede auf Erden》の演奏は大変豊かに響いていて快感であったことは確かであるわけですが、一方でそのロマン派的音楽観を否定する心も自分の中で働いていたこともまた確かであると思います。後年シェーンベルクはこの作品を「幻覚だ」と評したようですが、元からこの作品が夢や幻の類だったわけではなく、戦争を起こした世界・社会が、この作品のもつヴィジョンを夢幻の類と同然のものとして毀損してしまったというのでしょう。

ロマン派の遺産のような重厚な声の重なりに対して、物理的に存在するはずが無い空虚を覚えるということ。それは音楽自体が空虚であるというよりは、この音楽が存在するところに既に予め「空虚」があるからなのかもしれません。

しかし、どんなに空虚があろうとも、その空虚ごと抱えて願うこと・祈ることを止めてはならないのでしょう。地上の平和を幻覚にせず、現実に繋ぎ留めるためにも。

コメント